一朵百合的花期大概是七天,一幅画呢? 作于十六世纪初的《蒙娜丽莎》仍在卢浮宫微笑,街头艺术家Banksy千禧年后画的那幅《气球与女孩》却在去年香消玉殒于伦敦苏富比拍卖落槌的瞬间……艺术似乎让人类对于不朽的微弱呼喊有了被听见的可能,可幸运儿总是寥寥,万物仍旧无法逃脱消逝的命运,或早或晚。

“我曾经以为,人要死,事会过,任何东西都会不见。可后来我的想法变了,即使人死事过,仍然会有点什么东西留下来,或许它再也无法被看到,被听到,被感知,但它在。这点什么东西,我认为是痕迹。”李捷在她的作品《痕迹》前面这样对我说,层叠的巨大红色冰块不断滴水,像红烛燃烧时滴下的泪蜡。她的声音轻而不飘,柔中带刚,像她的经历,漂泊过,迷失过,见过,但一直寻找着。她的丰盛和清晰或许是她不断寻找的证据。

与宗教无关,与东方西方无关,与当代艺术无关,李捷策划的这个展叫“寻我·无我”,于2019年11月23日开幕。展览以“我”为切入点,以“修行”为关键词,有意弱化参与者的身份感,去掉所有头衔和标签,追内心而非追外物,向内走而非向外看,旨在用绘画、雕塑、装置、视频等形式表现艺术家的修行,从而带领观众沉心静气地跳出、观察、思考“我”,给所有主动或被动地快速运行着的,执着的,追逐也迷失的,想看却看不清的人一个可以思考和短暂抽离的空隙。展览的场所在朝阳区百子湾的竹语间,竹林不发一语,柔静自在心间。

开幕式上李捷向观众一一介绍二十多位参展人,每个人的个性、风格、气场各异,关于选择展品的标准,李捷强调两个字──真诚 ,所谓 “诚于中,形于外”。

在麦克风与闪光灯之外,一位僧侣打扮的人格外引人注目。他并未站在参展人的行列里,而是坐在自己的作品旁边——那是一幅极其鲜艳的沙画,画里有佛端坐正中。不过画未完成,僧人正轻轻敲打着他的锥型器具,彩色的沙缓缓流下。他全神贯注,一丝不苟地在台座上勾勒,堆砌,视一旁热闹的开幕式为无物,似乎关上了耳朵,颇有些离人间远远的意味。这位僧人叫仁子降措,和他一起来的还有祖古索朗仁波切——一位八零后活佛,李捷在西藏遇到的上师。这是他们第一次在寺院以外的地方做坛城沙画。

“坛城沙画,在藏语中叫做的dul-tson-kyil-khor,意思是彩粉之曼陀罗,是由数百万计的沙粒描绘出的奇异佛国世界。”僧人选择藏地特殊的石头,经过打磨、砸碎、烧晒煮染等复杂程序使之成为坛城沙画的可用材料。经过艰苦而细致的绘制,才能到一幅结构精密,方圆相见的沙画,画沙坛城的僧人都经过严格训练,制作过程稍有不慎就会前功尽弃。

这样一幅精妙绝伦、光华夺目的坛城沙画,结局却是被打扫干净,然后被倒进附近的河里。手轻拂则归空,祖古索朗说: “无常虚幻,如梦如幻,没有永恒,除了领悟到的真谛。”

把佛法看作理念和智慧,所以李捷才说这个展览与宗教无关;不论表达的方式,而论发心,论利他,这是李捷和祖古索朗仁波切一拍即合的地方。

“我一点儿都不想把这个展览和西方当代艺术扯上边儿。”李捷在采访的一开始就这样说,“我们可以去研究,但这跟我们没有切身的联系。”她不想刻意,害怕做作,最希望能自然而然。

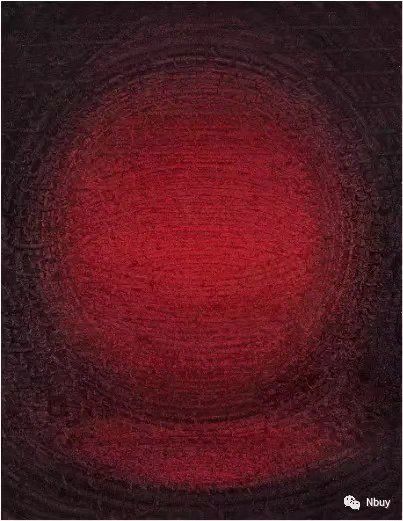

艺术家杨黎明也参与了此次展览,他站在作品« 时空流韵 »前谈及这个“暗红系列”已经走到了尾声,被问到是何种原因促使一个系列的开始和终结时,他这样回答 :“我一直试图站在我旁边观看自己,我的心里有什么,我的身体里有什么。如果我已经离开这种状态了,一个系列就终结了。”

对于西方当代艺术的看法,他说: “西方的当代艺术来源于西方历史、文化、法律、政治,是由一整套的坚固逻辑逐渐建构起来的。而我们东方是没有这个逻辑性的,所以不必刻意去追求西方的当代艺术,因为你根本不可能追上。你可能追随一个月,一年,你不能追随十年,二十年,一辈子。我认为最可靠的,最稳固也最有可能持久的,就是你自己,你的内心,你的状态。”

其中的坚持与坚定,其中的清醒也好,透彻也罢,如果用杨黎明的绘画语言翻译出来,就是奇妙的秩序、圆融、能量和节奏,果真画如其人。话可以骗人,画很难骗人,尤其是艺术家十几二十年来稳定的,一脉相承的东西,或许比任何话术都能说明问题,说明他的思考力、价值观和精神内核。

寻我也好,无我也好,真我也好,核心都是“我”,没了“我”,艺术家还能否表达 ?

在湖南一个山清水秀的县城长大,二十岁忽然到了北京这个繁华都市,彭勇对于高楼大厦“难以适应,缺乏过渡”,于是产生了一系列与城市和建筑有关的作品。

类似地,作为一个土生土长的福建人,李满金见惯了四季常青,在来北京之后才原来发现树的叶子在冬天是要掉落的,“感到非常震动,树木因此慢慢走进了我的绘画题材。”李满金的树木里面充满了坚韧的力量,直觉的可爱,有一种近乎母亲般的温暖。

寡言的张震宇,他的“灰尘系列”如今快要走到第十年了,需要不断地收集灰尘、打磨和抛光才能完成一幅作品。他说不求巨大的视觉冲击,只要能在平实的色彩和造型上寻找到细微的变化。做“灰尘”的这近十年里,他说他的感受一直在持续、在增强,一直能找到新的兴奋。

或许,有些艺术家就是种神奇的生物,用近乎是苦行僧的方式,像只工蚁一样地忙活,自顾自但乐在其中地追寻一点什么东西,一点人类可能到达的高度,一点诗中的诗,星外的星。